蛍光染色法

蛍光染色法とは

蛍光染色法は、微生物を蛍光色素で染色し、励起光を照射して生じた蛍光シグナルを蛍光顕微鏡やフローサイトメーターなどの装置で検出して計数する方法である。日本薬局方の参考情報の中で、細菌数の迅速測定法の一つとして紹介されている。生菌数の測定には、寒天培地上で培養する方法が広く用いられているが、環境中には従来の培養条件では培養困難な細菌が多く存在することが分かっている。それらの細菌を捉える検出方法として蛍光又は発光などにより細菌を検出する方法が開発された。

従来の培養法では数日間の培養時間を必要としたが、蛍光染色法は蛍光色素で細菌を染色する時間が必要ではあるが、その時間は数分~数十分であり、大幅に検出時間が短縮される。

(公定法ではないため、培養法に置き換えられる手法ではない)

蛍光染色法の検出原理

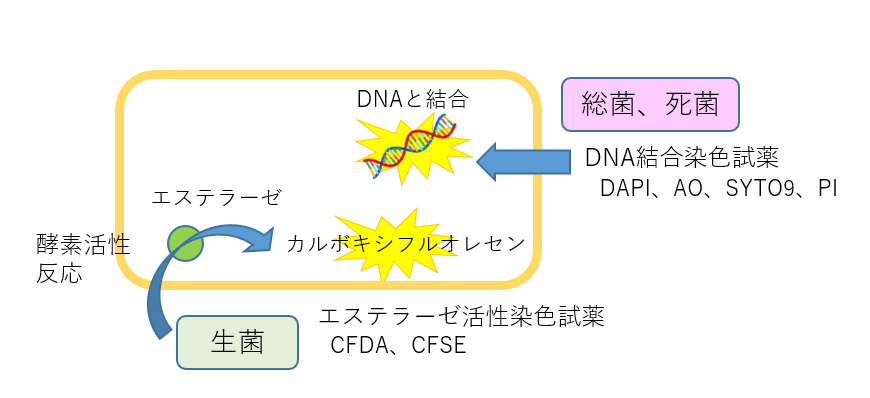

蛍光染色法は、試薬を選択することで検出対象を選択することが可能である。以下に遺伝子結合型の試薬と酵素活性型の試薬の一例を示す。

細胞内のエステラーゼ活性を指標とするCFDA(carboxyfluorescein diacetate)は生菌の検出に適しており、細胞内に取り込まれたCFDAがエステラーゼによって加水分解されることで蛍光性物質となる。また、膜透過性を有しDNAやRNAといった核酸に結合するAO(acridine

orange)は生菌だけではなく、培養法では検出ができない死菌の染色も可能である。生細胞の細胞膜を透過できず死細胞のみ浸透して染色するPI(propidium

iodide)などもある。

試薬の吸収スペクトルに適した励起光を照射することで、蛍光を発する。この蛍光シグナルを検出し菌数へと換算している。

活用事例

蛍光染色法は培養時間が必要ないため、菌数を短時間で把握したい場合には適した手法である。菌数を確認する方法として濁度(OD値)で数値化する方法もあるが、精度は高くない。抗菌活性値や保存効力試験のように、試料に接種、混合させる菌数を事前に把握したい場合、蛍光染色法を使えば菌数を確認した上で試験を開始することができる。

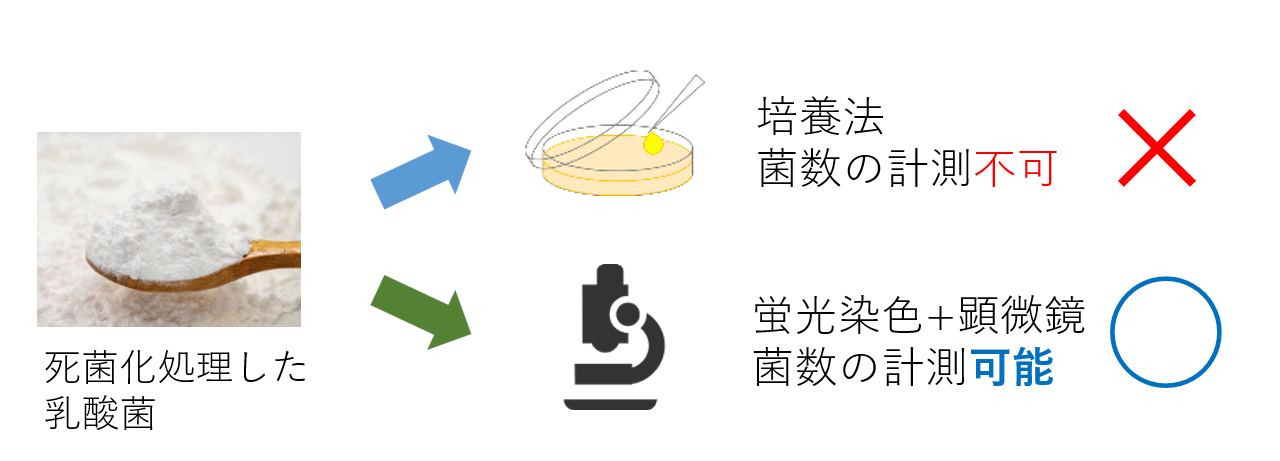

乳酸菌のように死菌状態でも、人に良い影響を与える(生体機能を改善する)菌が存在する。死菌状態の乳酸菌を計測しようとした場合、培養法では検出することは不可能である。蛍光染色法であれば、総菌や死菌の染色試薬を使うことで計測が可能となる。